事務所便り

2024年05月28日

富里オフィスが手狭になってきたため昨年から物件を探していていたのですが、CoCo壱さんの隣が空いているということを聞き、土地に関してはすぐに決まってしまいました。決まる時は早いものですが、建物については建築資材の高騰で想定の2倍以上になってしまい、コンテナや木造など色々調べ迷いに迷い契約まで1年かかってしまいました。

無事5月21日大安吉日に地鎮祭を執り行うことが出来ましたことに、胸を撫で下ろしております。

七栄地区は広いため、この場所の正確な氏神様がどちらか分からなかったのですが、並木町の三ノ宮埴生神社、日吉台の熊野神社、江弁須の皇産霊神社などは現在埴生神社が代理していると聞きましたので埴生神社へ地鎮祭をお願いしました。

弁財天の池のカメちゃん

その後、成田山新勝寺へ行き、地鎮祭が無事執り行われた旨の報告をしてきました。

成田公園のハトとコイ

めでたい日ですのでコイの餌を奮発して2つ買いました。

2023年12月26日

成田空港から2〜3時間で非日常を味わうことができる、そのスピード感と行動することの重要性、成田の地の利を実感してもらいたく、事務所忘年会日帰り弾丸ツアーを決行しました。さすがに全員参加は不可能でしたが、今回はコロナ真っ只中の頃にバイトとして入った大学生のIさんが参加。大学でもなかなかイベントが開催されないまま月日が経ってしまったとのことなので、少しでもいい想い出になってくれれば幸いです。

博多廊というお店で昼飲みできるという事で予約しました。本当は屋台や居酒屋でB級グルメを堪能したかったのですが、昼飲みできるお店は少なく上品なお店になりました。揃えてある焼酎が千葉ではそう滅多に飲めないレアものばかりで大満足。

玄界灘のアオリイカ活け造り。ピクピク動いておりました。

あまおうのクリスマスカフェ。JR博多シティアミュプラザにあるキャンベルアーリーさんにて。

これ以外に、伊都きんぐさんのあまおう入りどら焼き(苺杏仁豆腐や生塩バニラ等)をデパ地下で見かけ直感で即購入し食べてみたところ、余りの美味しさに衝撃を受けました。博多へ行けなかった残留組のお土産として20個購入。

博多はもつ鍋とラーメンのイメージでしたが、スイーツも加えなければいけないようです。新たな発見でした。

博多港から出ている渡船に志賀島行きがあり、この島にある志賀海神社は龍の都と言われ、全国の龍が集まってくるそう。来年の干支が辰ということと、事務所も私も来年は相当動きが激しくなるため志賀島へ渡り志賀海神社へ参拝してきました。

この島で名物なのが、中西食堂の曙丼。通常のサザエ丼の2倍盛りなのですが、激安1,100円と千葉の半値以下。参拝後に食べに来られる方が多いようで、神社で見かけた方が結構おりました。

博多港にある温泉に入りマッサージを受けたのですが、施術して頂いた方から長浜ラーメンなら一心亭がいいよと勧められ行ってきました。地元の方のお勧めだけあって美味しかったです。

2023年08月16日

クマゲラ親子の写真を撮ってきました。撮影中、巣立ったオオアカゲラのヒナが親からエサをもらっていたり、近くではヤマゲラやゴジュウカラが巣を行き来してヒナのために一生懸命エサやりをしていたり、エゾライチョウの親子やモモンガの巣など、子育て真っ盛り中の北海道でした(写真は6月中旬)。

クマゲラのパパとヒナ。

中にヒナが3羽いましたが、大きくなってきたためかお互い押し分け2羽しか同時に穴から出て来れないようでぎゅうぎゅう詰め状態。

エサをもらっている所。

目を瞑ってまで必死に顔を突き出してエサをもらおうとしているところが可愛い。

3羽のヒナと親鳥の仲睦まじい光景ではございますが、この写真は何かおかしい?と感じませんか。

親鳥雄の羽が黒ではなく茶褐色なのです。近親交配の影響とも聞きましたが、ここは大雪山系。広大にみえますが、クマゲラからすると狭いのかもしれません。

クマゲラのヒナが立派に育ち巣立ったとしても、繁殖するのに適した営巣地がないかライバルがいて戻ってきた所で親と交配してしまったのか。ちなみに全道において雌雄ともに茶褐色個体は増加傾向にあるそうです。クマゲラはタンチョウやシマフクロウのように具体的な保護活動を実施しているわけではなく、ほとんど何もなされていないのが現状で撮影も自由です。ただ、個人的にはこの状況を見て直ぐに絶滅の危険が高まると考えるのは、早計な気が致します。30年以上前から猛烈な勢いで日本全体で森林化が進んでおり、今や日本は動物天国、はたまた無料サファリパークと化しています。

「クマゲラの生態と本州における研究少史」において岩手博物館の藤井忠志氏が「数十年以上にわたって生息していなかった場所で再びクマゲラが繁殖を始めた例がフランスやオランダ、ベルギーなど西ヨーロッパの低地にあり、特に20世紀になって広範囲に植林された針葉樹林でクマゲラが増加している(Mikusinski1995)、また、ドイツの北ライン川地方で、かつて18ー19世紀に放牧地だったとちが成熟した森林地帯となり、クマゲラが再び繁殖を始めたことも報告されている(Grebe1998)」として海外の状況を紹介されているように、日本においても、同様のケースになる可能性は十分考えられます。

ちょっとお疲れ気味のヤマゲラのパパ。

エサを持って来てもクマゲラのようにヒナが穴から出て来ないので、まだ小さいのかもしれません。アゴを穴の出入口に載せて寛いでいるようですが、ちょっとお疲れ気味なのかな。優しいパパさんは、疲れていても多分ヒナを温めているのでしょうね。

ヤマゲラのママ。

パパは中に入っております。このヤマゲラのママは、上のクマゲラの巣の周辺にある使っていない巣穴にやってきて中の様子を確認しておりました。

ゴジュウカラの親子

枯死が進行しておりエゾモモンガの気配を感じませんでしたが、ひとまず望遠レンズで中を確認していた所、突如ゴジュウカラが現れ巣中からヒナが顔を出してくれました。まさかヒナがいるとは思わなかったためビックリ。

子育て中のゴジュウカラの巣穴が見つかるとは想像もしておらず、また、偶然にも焦点を合わせていたところへ親が来てくれたためラッキーでした。

エゾライチョウの子供

山中ですが普通に車道を歩いていたところ、突如足元から数羽が飛び立ちました。様子を見ているとまだヒナのよう。梢に止まっていた個体を撮影しました。これまたラッキー。

エゾモモンガの巣材。

子育てが終わると、巣材を外に捨ててしまうそう。藪漕ぎの最中、偶然にも見つけることができました。嬉しかったですが、人の気配が全くない沢沿いだったため、ヒグマがちょっと恐かったです。

ちなみに、オオアカゲラ、ヤマゲラ、ゴジュウカラ、エゾモモンガは、営巣木としてクマゲラの巣を利用しますので、クマゲラの重要性がよく分かります。

2023年06月8日

突然ですが、チャマダラセセリという地味なセセリチョウの仲間がおりまして、環境省のレッドリストでⅠB類、関東の群馬栃木茨城では最も絶滅危機度の高いⅠ類に分類されている超希少種。

二十数年ほど前からでしょうか。春になると登山のついでにこのチャマダラセセリを探しに野原を探し回ったものですが、全く見つけることが出来ませんでした。見つからないと疲労度は倍増するもので、帰りの高速道路の渋滞もより一層の苦痛を感じ、翌日の仕事にも影響するためか、いつしか山へ行っても調べることをしなくなりました。

最近まですっかり忘れていたのですが、コロナでどこへも行けずネットで蝶を検索していたところ、何と北海道のチャマダラセセリは本州より比較的多く生息しているとのこと。これは探しに行かなければということで今年がその第一回目のリベンジなのですが、正直道東に生息しているという情報のみで、果たして広大な道東を探して見つけることが出来るのだろうか。漠然どころかほぼ無理であろうことは過去の難易度を知っているため重々承知しておりましたが、なぜか確信めいたものがあり、行動を起こせば何か起きそうな気がしましたので、まずは実行です。

昔と異なり、今はGoogleマップで上空から森・伐採地・草原・岩場・崖地など分かりやすく植生も大体予想できますし、地図を購入せずとも所有しているGPSから斜面状況も把握できるため、昔と比較してかなり楽ではあります。しかし、世の中そうは甘くはなく1箇所目、2箇所目、3箇所目と探し回ったのですが、全く気配が感じられません。2日しか調査期間はないため、慎重に考え直します。当日は強風のため蝶が飛びづらい状況ではありましたが、3月に上富良野岳を滑走した時の雪解け状況を思い起こすと、植物が2週間ほど早く進行して低地のものは発生時期が相当早まり終了しているのではと?

標高の高いところにチャマダラセセリは生息していないイメージだったのですが、勝負で一気に標高を上げ源流部に向かいました。以前、車で走った時にエゾトリカブトが群生している所の自然度が高かったため、そこへ向かい駐車後に林道を進むと笹原に沢や湿原が点在するエリアが広がっておりました。風上に山がある関係で風の影響で撮影がしづらくなる問題もなさげです。また、ギョウジャニンニクがたっぷり生育しておりましたが採取された形跡も見られないことから、人が入っていない様子。何か直感で怪しいと思ったため沢の方を歩いていくと、突然目の前の藪で動物が動き出しました。心拍数が一気に上がりましたが、エゾシカ。ちなみにクマ避けスプレー2本、剣ナタ1本構えて進んでます。ツキノワグマでしたら数十回遭遇して襲われかけたこともあるので、出来る限りの対処はしておりますが、ヒグマはどうなるか未知数です。この場所には「今」はいないという確信と匂いもしないため草原を突き進みます。すると、前方3メートルほど先の植物の根際をチラチラと何か小さいものがうごめいているのが目の端に写りました。チラッと見えたその物体は茶色地に白斑模様。まさか本当に?と心拍数はマックス。二十数年経ってようやく目の前を飛ぶチャマダラセセリを見た時には、本当にこの世に存在していたのか〜というのが率直な感想。

諦めないことは大事なんだと。いつかやってくるその日に備えていればチャンスは必ずやってくる。しみじみと人っ子一人来ない源流部の草原で、ニヤつきながらチャマダラセセリを撮りながら感じたのでした。

チャマダラセセリを最初に探したポイントにいたキタキツネ。全然逃げないためコンデジの望遠にて撮影しました。

職員によると美人ママさんらしい。

急斜面の草原を歩いてチャマダラセセリを探していたところ、背後から突如動物の鳴き声がしたため振り向くと、可愛い子ギツネちゃんの顔が巣穴からヒョッコリ出ていました。

まさか可愛い動物が出てくるとは予想もしていなかったため、慌てて車へ戻り望遠レンズを撮りに行く嬉しいハプニング。

前々から子ギツネの写真も撮りたかったため、偶然にしてはラッキー過ぎます。

あまりに可愛くチャマダラセセリの調査を辞めて、今日一日キツネ親子の撮影に変更しようかと本気で考え込んでしまいました。

これが待ちに待った最初のチャマダラセセリ。羽化したてなのか、毛が乾ききっておらず濡れているような個体でした。

その後は花を吸蜜するチャマダラセセリを待ち構える余裕も出てきました。

人から教えて貰えば楽に見つかるかもしれませんが、それでは新分布の生息調査にはなりません。

何の伝手もない闇夜から掴み取る、信じられないくらい困難な状況であっても、案外奇跡って身近にあって救ってくれるものだと感じるこの頃。

サマニユキワリ

チャマダラセセリを撮影できましたので、翌日はさらに希少度の高いヒメチャマダラセセリを撮影すべくアポイ岳へ登山してきました。

午前10時過ぎにはポイント稜線の風速が7m以上になり登山者も増え撮影困難が予想されたため、夜明けと同時にスタート。

馬の背に到着するとアポイアズマギクやヒダカイワザクラが終わりかけていたため、時期的に発生終盤の気がして来て嫌な予感。

早朝の稜線は日陰で寒く風速6m前後はあり、山頂からヒダカソウ盗掘現場?ルートを周って気温が暖かくなるまでのんびり撮影することに。暖かくなってきたところで風をかわす裏のポイントを重点的に見ていたところ、昨日のチャマダラセセリを小さくしたものが、同じような飛び方で地面をチラチラ動き回っているのを発見。

今年のアポイ岳も開花時期が早く稜線の風も強かったため、来年また登るかと考えていたところで、まさかまさかのヒメチャマダラセセリ出現。

もうドキドキです。

前から

寒い所に生息しているためか、毛むくじゃらでモモンガみたいにモコモコの毛が可愛いです。

参考:エゾモモンガ

強風に煽られて小石にしがみ付いていた個体。しかし、吹き飛ばされてしまい、慌ててとまったのがアポイアズマギク。ナイスです!

もしかしたら、意図的に風を利用してとまったのかもしれません。しっかり吸蜜していましたから。

環境省:絶滅危惧種ⅠA類、北海道:絶滅危惧Ⅱ類、文化庁:天然記念物

アポイクワガタ

アポイ岳はカンラン岩主体の超塩基性岩植物が多数分布しており、今回は3種類の開花を確認しました。

ヒメチャマダラセセリの食草であるキンロバイはカンラン岩同様、超塩基性岩である蛇紋岩地(至仏山など)で見かけます。なぜ変異しないのかが不思議です。

アポイタチツボスミレ

アポイアズマギク

ノナメクジ(ノコウラナメクジ)

手持ちの図鑑では「移入種もあって、野菜栽培地に生息するので害を与える」とあり沖縄以外の日本全域に生息するそうですが、移入種もあるという表現が曖昧で在来種と移入種を見分ける記述がありません。昔の本のため致し方ありませんが、流石に外来種と在来種とでは遺伝子レベルで違うでしょうとツッコミを入れたくなります。

コウラナメクジ科、ニワコウラナメクジ科は基本的にヨーロッパや北アフリカ原産の外来種というイメージがあったのと、アポイ岳の馬の背という在来希少種が密集する場所にて確認したということで参考として掲載しておきました。アポイマイマイを探しておりましたので、ちょっとガッカリな結末ではございますが、確認している文献等ないようでしたので参考まで。

ーーーーーーーーーー

注)東正雄『原色日本陸産貝類図鑑 増補改訂版』102頁

2023年04月4日

今年は雪解けが早い。当日も非常に暖かく雪の緩むスピードが早かったため、滑走時に雪面が凍結しているのかシャバ雪状態なのかを予測してコース取りを決めなければなりません。ドロップインのポイント選定が難しい状況でしたが、今回はガイドさん任せでしたので楽でした。

背後の山は富良野岳になります。当日は快晴無風と最高のロケーション。

富良野岳は滑走ラインが付きすぎていたため今回は滑りませんでした。

一発目は上富良野岳登山道ルート周辺の緩斜面を足慣らしに軽く滑りました。凍りついている所が何箇所かあり、気軽に滑るというわけにはいきませんでしたが。

今年は大雪山系をスプリットボードでハイクアップ&ライディングしたかったため、足首に重りを付けてザックには20kgのタイヤチェーンを入れて歩くトレーニングを積んで挑みました。

三峰山方面

確かこのポイントで小休止している時に、WBCで日本がメキシコに逆転勝利したことを知りました。

野球好きな方がいて休憩の度にチェックされていました。

まさかの結果に、みんなで歓喜の雄叫び!富良野の山々にこだましたかな?

米粒程度の大きさですが、三峰山沢へ降りる急斜面を滑っているところ。

温度が上がり雪も緩んで所々ノーズが刺さりそうなポイントがあり転倒しかけましたが、事前に無線でガイドさんから雪面状況を教えてもらっていたためスムーズに楽しいライディングが出来ました。

雄鹿ノ滝。午後から急激に気温が上昇して来たため緩んでおり、左岸は軽い雪崩が発生しております。

以下はバックカントリースノーボードの前後日に撮影したものになります。

カエデの実を食べています。

撮影しながら、カワイイ、カワイイ、カワイイ・・・これしか呟いておりません。

夜明け前のため、画質が悪いですがご勘弁を。

伸びたり縮んだりと結構躍動的。

今回の写真は散歩コースがある森林のモモンガですが、人慣れしているため結構な時間じっとしてくれるのが有り難かったです。

これに対し、独自に生息穴を見つけて撮影した人慣れしていない野生モモンガの場合、機敏過ぎてあっという間に巣穴へ入ってしまうか飛び立って遠くへ行ってしまうため、写真撮影の瞬間を捉えることが出来ませんでした。

撮影者が私以外いないため、撮影自体のんびり出来るのですが、モモンガの警戒心が非常に強いため今後どうすべきかが検討課題です。

朝焼けオレンジ色に染まるモモンガちゃん。

ピタッとしっぽが背中に貼り付いているのが萌え萌えポイント(笑)

突然、目の前に降りて来てくれてラッキーでしたが、余りに近すぎて望遠レンズではギリギリ。

今回はモモンガが飛行する姿を10回以上見ることが出来、自分に向かって飛行してくれる場面も3回。

案外、お間抜けな姿でしたが萌え萌えを存分に堪能させて頂きました。

日が昇ってからモモンガは巣穴に入ってしまったため、エゾリス撮影。

こちらもカエデの実を食べていました。

地上に下りて来ました。

2022年12月18日

事務所のバックヤードには、ファイルや封筒、シュレッダー、食器棚、ゴミ箱、シューズケース、コーヒーメーカー、ポット、冷蔵庫など様々なものがあるのですが、手狭になってきたため棚を作って欲しいとのリクエストがありました。私も多忙なものですから中々時間がとれず、設計図だけ作って申告業務が終わった月初に製作できるよう材料だけは購入しておきました。

バクヤードへの設置のため、むく材を使用する必要はなく、耐震強度さえ整えておけばいいということで、今回は初めて2×4を使用してみました。最近は、様々な2×4用のパーツがネットで売っておりますし、隣のジョイフルホンダに行けば棚板の種類も豊富にあるため相変わらず木工クラフトがしやすい環境です。しかし、木材価格の高騰で集成材がかなり高くなっているのには困りましたが、軽量化が図れる桐の棚や防水仕様の化粧板など安価なものも売っていたので助かりました。

写真だと物を置いてしまっているためゴチャついておりますが、それなりの耐震強度と重量による歪みを防止する作りにしました。左上にLED蛍光灯があり2×4が天井に固定できない状況だったため、一旦外して桐棚の下に移設することで何とか設置することができました。

奥側より。

重量級の食器棚がある所は板で補強。上側は未使用のファイル等軽いものを置く予定のため、可変式の棚にしてあります。

成り行きですが、左側にある板が丁度ハンガー掛けに良かったため利用することにしました。

こちらは、棚を作る予定で杢が綺麗そうに思えたためネットで購入したのですが(かなり安かった)、ちょっと小さすぎて使えずじまい。そこで何かひっかける土台用にとぶら下げてみました。オイルフィニッシュで磨いたら予想以上に杢が綺麗に浮き出てきたため、穴を開けるのは勿体無いと言われ、飾り?になってしまいました。

立ち仕事用のテーブル。

最近どうも椅子に長時間座っていると腰の調子が悪く、下半身も弱くなるため困っておりました。私にはサーフィンのコーチがいるのですが、YouTubeなどPC編集している時に、いつも立ちながら作業をしているのです。前から気になっていたため聞いてみると、座っているより立った方が下半身強化や体幹を鍛える上でもいいそうなので、事務所の隅に作ることにしました。

2m以上の杉板の長物でして、これもネットで購入したのですが(割れがあるため凄く安い)、想像以上にバカデカくて配送された時に焦りました。材木屋さんも税理士事務所がこのような長物を注文するのに疑問を感じたらしく、電話で本当によいのか確認がありました(笑)。

いつも使用する広葉樹と異なり軽くて加工も容易でしたので、すぐに完成。割れている部分はカットし、木目の綺麗な部分だけ残したので、十分過ぎるほど美しいテーブルに仕上がりました。

2022年10月16日

グリーンシーズン編。

半年という短期間ではございますが、本州では見られない希少な野生動物を撮影することができて、あらためて北海道の自然度の高さに驚かされました。

北海道固有種の花や蝶も多数撮影しておりますので、時間が取れましたらアップして行きたいと思います。

浜中町・霧多布岬のラッコ(環境省:絶滅危惧IA類)

ラッコママが私の赤ちゃん可愛いでしょ!と猛烈視線アピール!

浜中町・霧多布岬へラッコの赤ちゃんを探しに行ってみたところ、なんと到着して直ぐに見つかりました。2週間以上前から観察されている地元の方の話によると2〜3時間前に生まれたとのことでした。

レンズ越しの超望遠ですが、ラッコの赤ちゃんはモフモフな毛に覆われているため、母親のお腹から海に落ちても凄い表面張力で浮いているのが遠くからでも分かります。

現在、日本の水族館にはラッコが3頭しかおりませんが、日本の東の最果て霧多布に来れば一度に3頭以上見ることが出来ます。

風蓮湖のタンチョウ(環境省:絶滅危惧Ⅱ類、文化財保護法:特別天然記念物)

こちらのつがいは朝も確認しておりまして、駐車場所がなく迷っているうちに通過してしまったポイント。まさかその日宿泊する宿が目の前であったとは思いもしませんでした。野鳥好きの方には有名な宿のようでロケーションも最高です。

夕陽の風蓮湖

宿から夕陽を眺めながらビールを飲んでいたところ、タンチョウのつがいが再び飛んで来たため慌てて撮影開始。酔っ払い状態で撮影したためポイントがずれてイマイチですね。

夕方にありがちな事件でしたが、最高の景色を堪能することが出来ました。

豊頃町・湧洞沼へ向っている途中、白と茶色の3個体を牧草地の奥で見つけたため停車して確認すると、父母子の3羽のタンチョウがおりました。

随分と子供も大きく育っておりましたが、それでも茶色い子供を一度見たかったためラッキーでした。

オジロワシ(環境省:絶滅危惧Ⅱ類)

浜中町・霧多布湿原の東側にある仲の浜におりました。精悍でカッコいい!風で後頭部の羽が逆立っているせいか、石垣島にいるカンムリワシのよう。

普通にいるのが信じられないのですが、北海道にいると、当たり前にいる猛禽類と勘違いしてしまうくらい広域に生息しております。

海辺のキタキツネ

上のオジロワシを撮影中に、目の前の草原をトコトコ歩いておりました。仲の浜の海岸から霧多布湿原の巣へ向かうため道道123号を渡っているところです。

咥えているネズミは遠すぎて判別しづらいのですが、トガリネズミにしては小さくキツネが捕食しませんし、ヤチネズミにしては大きかったのでドブネズミの可能性があります。

山奥のキタキツネ

大雪山系の人が全く来ない林道奥でオオイチモンジを撮影するため待ち構えていたところ、何度もエサを子供のために運んでいるキタキツネを見かけました。咥えているネズミの尻尾が数センチ程なのでヒメネズミやアカネズミではなくエゾヤチネズミの可能性が高いです。

コンスタントによく狩るものだと感心しましたが、可愛い子供もおりましたので可愛くて仕方ないのでしょう。

何となくですが、このキタキツネはお父さんと感じました。

エゾヤチネズミ

こちらがキタキツネに咥えられていたエゾヤチネズミになります。上士幌町の然別湖の景色が素晴らしい天望山の急斜面にあった巣穴におりました。

下のエゾナキウサギにとても似ておりますが、エゾヤチネズミの尻尾はネズミ特有のひょろ長で毛はまばらなため地肌が見えますが、エゾナキウサギの尻尾はウサギらしく短くて毛も密に覆われているため地肌は見えません。

東ヌプカウシヌプリ山のエゾナキウサギ(環境省:準絶滅危惧)

丁度鳴いているところです。首をニュッと前に突き出して鳴くおマヌケな表情が私のお気に入りポーズ。今年生まれた個体なのか、まだあどけない表情で耳も体も傷がなくきれいでした。

十勝岳のエゾナキウサギ

夕方になり誰もいなくなったためかリラックスモード。舌をチョロっと出していて可愛い。

正面から

逃げずにノンビリしておりました。

丸顔のプリティなエゾシマリス

大雪の黒岳を登山中、ひょっこり岩場へ出て来ました。顔が丸くとても優しい表情をしているのでメスかな。フワフワでとても可愛いです。意外と標高の低いところにも出現します。

食事中のエゾシマリス

ハイマツの実を食べるのに夢中で全然逃げませんでした。こちらは目鼻立ちのしっかりしたイケメン風なのでオスの気がします。

大雪山系にいたクマゲラ(環境省:絶滅危惧Ⅱ類、文化財保護法:天然記念物)。

巣穴には3羽の子がおりまして、ピーピー元気に鳴いておりました。まさか生きている間に生のクマゲラが見られるとは思いもしませんでした。大感激です。

撮影していて気づいたことは、100m以上離れた地点からクマゲラはこちらの行動を把握しているということ。そして、映画プレデターのごとく数十m、20mと森に同化しながら巣穴に接近していること。背後に違和感を感じ振り向いたところ、木の根元にクマゲラがいた時には知らぬ間に背後を取られたことに恐怖を感じました。

少しでも不審な行動を取れば5時間以上待ち続けても来やしませんが、待ちくたびれてこちらが帰る動きをすると、なぜか堂々と姿を表し巣穴へ飛び込むなど理解し難い行動を取ります。

クチバシの元から後頭部まで赤色になっている右がオスで、頭の赤色が小さい左がメスになります。

カラスが近くでヒナを狙っているのか空が騒がしくなっていたところ、10分20分と巣穴前でオスが警戒音を発して威嚇行動を取り、決して逃げることがありませんでした。

エゾタヌキ

ヒグマに警戒しつつもクマゲラちゃんを撮影すべく森に同化していたところ、下から何やら動物が歩いて来ました。服装をカモフラージュさせて目立たぬように潜伏していたため最初は気づかなかったようですが、途中気づいてからもどんどん接近して来ました。

オイオイ!とうとう2m以内にまでやって来ました。ドキドキですよ!

山奥と言ってもこの一帯には土木・林業関係者がいることから人に慣れているのかもしれません。しかし、ちょっとふてぶてしいですね。

実はエゾシカの群れも早朝にやって来てまして始めは様子を見ていたのですが、あまりに集団になって近寄って来たものですから少々身の危険を感じ、追っ払ったところボスが足ダンして激おこ(^_^;;

潜伏しての撮影も考えものですね。

エゾシカバンビ

絵に描いたような可愛い子鹿のバンビちゃん!普段鹿には塩対応ですが、この日は可愛く撮りました。

宿泊施設周辺(層雲峡)にしょっちゅう来ているらしく、人を警戒している様子はありませんでした。もう何世代もの親子が来ているそうです。

落ちた葉を食べておりましたが、まだ母乳も欲しい年頃なのでしょうか。

オロロンラインの虹とエゾシカ

雨が散発的に降っておりましたが時折太陽が顔を出す気象状況だったため、虹が出そうな雰囲気。注意しながら走行していたところ、綺麗に出現してきたため停車したら立派な角を持ったエゾシカを発見。とても幻想的な風景に見惚れてしまいました。

豊頃町か幕別町を走っている時だったでしょうか。林の奥に雰囲気のいい牧場があり、放牧されている牛もノンビリしているように感じたため柵まで行ってみると、みんな逃げるどころか人懐っこく近寄ってきてペロペロ舐めてきました。あ〜牛タンって、案外ザラザラしていて弾力があって肉厚なんだな〜と不謹慎なことを考えてしまいました。

ゴマフアザラシ(環境省:地域個体群:夏期定着個体群)

道路から200m程先にある浅いリーフから変な形をした岩のようなものが20以上あったため、もしや?と思い車を停めカメラで覗いてみると、ゴマフアザラシでした。まさか冬以外で宗谷にいるとは知らなかったため、ちょっとラッキー。

背筋がピーン

サーフィンをやってる身としては、この体勢でリラックスできるのは羨ましい限り。アザラシを見る度、このような体勢が持続できればゲット(パドル、ドルフィン)やテイクオフもさぞ楽になり、ライディング技術が飛躍的に向上するのだろうなと考えてしまいます。

キクガシラコウモリ

苫小牧市のウトナイ湖にある野鳥の観察小屋におりました。北海道にもキクガシラコウモリはいるのですね。

千歳市青葉公園のエゾリス

確か子供のエゾリスだったように記憶しております。2〜3頭が追いかけっこをしておりました。

数年以上前はカラスがやたらに増加し、エゾリスの生息数が減ったそうですが、チゴハヤブサがやって来てからはカラスが減少し、エゾリスが増えたらしいと地元の方に教えて頂きました。

いい感じの小枝に止まり、こちらを向いてくれました。

青葉公園にはエゾリス以外に、エゾシカ、エゾタヌキ、キタキツネ、クマゲラを確認しております。クマゲラは想定外のエリアで発見すると毎度のことながらビックリしますね。

日常的に散歩やランニングに利用されている公園のようですが、ヒグマが周辺をウロついているので夕方以降の西側は注意した方が良さげです。

白老町ヨコスト湿原

海浜性植物と野鳥、ゴマシジミの調査をしていたところ、湿原内のヨシ群落でムシャムシャ無心に草を食べている茶色いデカイ生物を発見。接近すると馬!野生か脱走した個体かと初めは焦りましたが、ロープに繋がれておりました。

富里市にも競走馬は昔からおりますが、ヨシを美味しそうに食べる馬を見るのは初めてです。競走馬を育てている白老町らしい面白い湿原維持方法ですね。

見た目や大きさから道産子っぽいのですが、単なるポニーと言われるタイプのものかもしれません。

ミニチュアホース

日高にあるおひさま牧場の親子でママのスミレちゃんと息子のツミキ君。全然道東でも野生生物でもありませんが、無茶苦茶可愛かったので載せました。

スミレちゃんがモコモコの毛むくじゃらなためか、ツミキ君の毛も柔らかく極上の撫で心地。堪らんほど天国に行けますよ!

千歳川サケ遡上

千歳水族館脇の橋から。今年は豊漁で過去最高の1995年の55万匹の記録を更新する勢いとのこと。サケが重なり合って底が見えず、時々ニュースに出るボラの大群並みに顔や体を水面から出していて凄い光景でした。追記:最終値は58万7千匹とのことで明治以降から記録された遡上数としては過去最多。

長沼町の舞鶴遊水地のマガン(環境省絶滅危惧:準絶滅危惧、文化財保護法:天然記念物)

上のサケ同様に千歳川流域のため、飛行機へ乗る前に寄ってみました。マガンはようやく初めて見ることが出来たのでちょっと感動。突然、水の流れが強くなり始めて変だなと思っていたところで一斉に飛び始めました。数えきれないほどのマガンの群れが飛翔する光景は圧巻。

2022年05月24日

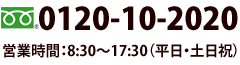

新型コロナウイルス感染症対策本部におきまして、基本的対処方針が昨日の令和4年5月23日に変更されました。当該対処方針の変更に伴い、あらためまして、弊所の営業日時等につきましてお知らせ致します。

成田オフィス

8:30〜17:30 休日:土日祝日

富里オフィス

8:30〜17:30 土日祝日も営業。なお、担当者不在の場合は、電話対応できない場合がございますので、ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

※ 富里オフィスにつきましては、引き続きテレワークと出勤日の分散を実施しますので、従前通り土日祝日も営業致します。

2022年04月13日

時間があったら行ってみようと思っていた野付半島。グーグルマップで見ると、かなり特異な形状をしており海抜も低い感じでしたので気になっておりました。ネイチャーセンターがあり、風光明媚で自然豊かな半島とのこと。グリーンシーズンにはタンチョウやオジロワシ、ゴマフアザラシもいるそうです。

野付半島より野付湾

野付湾はほぼ凍結しておりましたが、この辺りだけ水の流れがあるためか氷も薄く、太陽光に照らされキラキラ光っていて綺麗でした。

野付半島のナラワラ

運転中、枯れ木と水色の結氷、青色の水の流れが目に飛び込んできたため、即座に右手にあった駐車場へ車を停めました。

海水に侵食されて立ち枯れたミズナラをナラワラと言うそうで、絶景ポイントとのこと。自然に出来たものだそうです。

流氷と国後島

野付湾の反対側は流氷で埋め尽くされておりました。知床半島や国後島から流れてきた流氷が野付半島にやってくるそうです。

いわゆる北方領土(北方四島)を見るのは初めてでしたが、国後島がこれ程まで近いとは思いませんでした。写真で見ると感じづらいかもしれませんが、非常に近いです。ここでは書けませんが、色々こみ上げてくるものがあります。

道路沿いの積雪が少なく植物が露出している何箇所かにエゾシカの群れがおり、ノンビリ食べている姿に癒されました。

エゾシカのケンカ

中々、ノンビリ生きていくわけにも行かないようです。

巨大エゾシカ

遠くから見ても明らかにデカイと分かる個体。ネイチャーセンター近くにおりました。角が大きかったため慎重に接近しましたが、ひたすら食事に夢中でこちらを警戒する様子もなく全然逃げなかったため、ゆっくり撮影することが出来ました。

巨大エゾシカ

野付湾のほとりで悠然と佇んでいる姿は、夕日に映え神々しいものがありました。

羅臼へ向かう途中、流氷の集まった素晴らしい撮影ポイントを見つけました。

いつか羅臼岳に登りたいものです。

オオワシ

念願のオオワシを見ることが出来て大感激。同船した現地山岳ガイドの方から教えて頂きましたが、世界でもこれだけ接近して撮影できる場所はないそうで、世界中からカメラマンがやって来るとのこと。例年ならギュウギュウの満席らしいですが、当日はガラガラ。鶴居村同様、予想通りの展開でノンビリ撮影出来て良かったです。

オジロワシ

オオワシに比べると、比較的北海道では広範囲で確認することが出来ますが、それでも季節・地域ともに限定はあります。

オオワシ オジロワシ

大きさからどうしてもオオワシが獲物を捕獲するにあたり優越しますが、オオワシも無闇やたらにオジロワシを蹴散らすわけでもなく、案外譲っておりました。

オオワシ

デカイ!カッコイイ!

オオワシ

大きな翼がこれほどまでしなやかに、かつ、機動的に弧を描くものなのかと感心させられるとともに、旋回しながら的確に獲物を捉える様に恐怖を感じました。ロックオンされたら野生動物はひとたまりもありませんね。

オオワシ オジロワシ

流石にこのような群れの飛翔は、ここでしか撮影出来ないのかもしれません。

オオワシ オジロワシ

2022年03月6日

超繁忙期ではございますが、昨年に引き続き今冬もラニーニャであり流氷の接岸が濃厚であること、外国人観光客が極めて少ない状況であり写真撮影には千載一遇のチャンスであることから日々色々想うこともございまして、この仕事をしていたら絶対無理であろうと諦めていた道東へ、確定申告開始前に行って参りました。

ガリンコ号

中央にあるドリルが回転し流氷を砕いていく様は、迫力満点!

網走に流氷が接岸していなかったため、急遽計画を変更し紋別まで行きましたが、空いていてゆっくり楽しめました。

紋別の流氷と夕日

ようやく念願の流氷が見られて、さらに夕日もセットで感激しました。

職業柄、冬場の様々な体験が出来ずに悲観しておりましたが、実現するように己が行動し計画すればなんとかなるものですね。

クリオネ

スマホ撮影のためボケておりますが、実際はとても綺麗です。これは宿泊先に展示されていたもの。クリオネは初見でしたので感動しました。

屈斜路湖のオオハクチョウ

早朝、屈斜路湖沿いの道路を走っていたところ、ハクチョウがのんびりくつろいでいるところを発見。近づいても全然逃げない理由がその時は分かりませんでしたが、人馴れしているハクチョウとして屈斜路湖は有名らしいですね。

マイナス十数度の凍てつく空間に響き渡る鳴き声と澄み切った景色に溶け込む屈斜路湖のハクチョウの様は、また独特で芸術的であり深く心に染み渡ります。

オオハクチョウ

首の羽のモコモコ具合が可愛い。

硫黄山

ラーメンで有名な弟子屈町にある硫黄山。ここも事前に調べていなかったため、あまりに迫力ある噴煙にビックリして車を止めました。植物も生育していない無機質な岩礫地に、異様なまでに目立つ硫黄の黄色い堆積物。ラーメンが作れそうなほどグツグツ煮えきったお湯が吹き出しているにもかかわらず、立ち入り禁止にしていないところが素晴らしい。

結氷の摩周湖

子供の頃からどうしても見たかった摩周湖。霧に包まれていて中々見られないと都市伝説的に言われており、透明度は日本トップクラス。抜群の透明度を誇る摩周湖を見ることが出来るのかドキドキでしたが、無事、霧もなく全体を見渡すことが出来ました。結氷していたため透明度合は判別出来ませんでしたが、結氷というレアな状況を確認出来ただけでも大満足でした。

鶴居村のタンチョウ

時間的に強引とは思いましたが、思い切って鶴居村まで行き、タンチョウヅルを見てきました。本当にいるのか道中不安でしたが、結構な数がいたためビックリしました。

初めて見たタンチョウヅルの感想は「デカイ!」。

成鳥の飛んでいる姿は本当に美しく、茶色いフサフサ毛に覆われた幼鳥の顔はあどけなくとても可愛い。

タンチョウのつがい

夫婦仲が良く、一生連れ添い寿命も長いことから縁起物とされておりますが、生来の特性として気性が荒いのでしょうか。観察していると他者に対する攻撃的態度が思いのほか目に付きました。時期的なものもあるのかもしれませんが。